上海众多“看得见走不进”的密林,正在变成“可穿行的绿洲”。

这种独特的城市森林体验正从“稀缺品”变成市民身边常见的生态福利。解放日报·上观新闻记者今天(7月24日)从上海林业部门获悉,截至目前,全市已建设完成193座开放休闲林地,分布在闵行、嘉定、松江、浦东等9个区和临港新片区,提供了具有休闲、健身、康养等多种服务功能的绿色生态空间。

大规模打开密林,在上海始于2012年。林业部门开展试点,进一步发挥林地综合效益,具体做法是:在保护林地的基础上,对有条件的林地进行小范围的林相改造和景观提升,完善步道,添加座椅、观赏廊架等简易的休憩设施。

黄桥公路以东,陆庄公路以西,有一片近200亩的涵养林,在南岸默默守护了黄浦江20多年,习惯了护岸、护堤、护路的它近年来被寄予更多期待,尤其是附近黄桥村的居民,他们想要一个可以散步、赏景的“后花园”,但浓密的树林看上去“密不透风”,令市民游客望而却步。

经过改造,密林成了松江泖港浦江源开放休闲林地,周边居民的愿望成真了。跟随红色的塑胶步道在林下穿行,他们用脚步串联起阳光透过枝叶打在地上的星星点点,各个季节看到的风景还不一样——春可赏樱花、迎春花,夏可赏紫薇、八仙花仁信优配,秋可赏桂花、枫香,时不时还有胆小的赤腹松鼠窜入远处的灌丛。

许多林地的首要功能还是保护生态环境,因此,以林地为基底的开放休闲林地无法像中心城区的公园那样“精雕细琢”。记者注意到,整座开放休闲林地内,只增设了驿站、厕所、座椅等便民服务设施,和一些公园相比,十分简朴。

“我们尊重并保持曾经的‘野趣’,杜绝大拆大建。”松江区林业站副站长许钢表示,开放休闲林地原有的自然基底尽可能都保留了下来,即使是影响通行和采光的高大乔木,一般也只是抽稀,修剪掉有病虫害或枯死的树枝。

林下的植被也得到了很好的保护。轻轻捧起几片长三角形的叶子,上海市林业总站的汪晓沙告诉记者:“这是白花堇菜,春天,开出的白色小花,很像翩翩起舞的蝴蝶。”作为一种曾经广泛分布于针阔混交林林缘、草地、山坡草地、针叶林和草坡的植物,白花堇菜如今并不容易见到。

松江泖港浦江源开放休闲林地。 陈玺撼摄

松江泖港浦江源开放休闲林地。 陈玺撼摄

白花堇菜。 陈玺撼摄

白花堇菜。 陈玺撼摄

“十五五”期间,上海计划再建设260座开放休闲林地,打造开放休闲林地2.0版。

“2.0版主要有两种类型。”上海市林业总站站长杨储丰介绍,像泖港浦江源这样的开放休闲林地是社区服务型,在保留自然基底的基础上,重点服务周边居民,提供锻炼、科普、游憩场所;另一种开放休闲林地是旅游目的地型,要有强大的融合能力,能够以林为媒,激活带动地方上的商旅文体资源,这种林地一般都是近年新建的林地,有较大的改造升级空间。

但后一种开放休闲林地的建设管养难度较大。在走访调研中,林业管理部门发现,只有少数的开放休闲林地能做到“野趣”和人气的平衡,大部分林地“家底”厚但没“看点”、缺乏配套,很难吸引其他区域的市民游客远道而来。

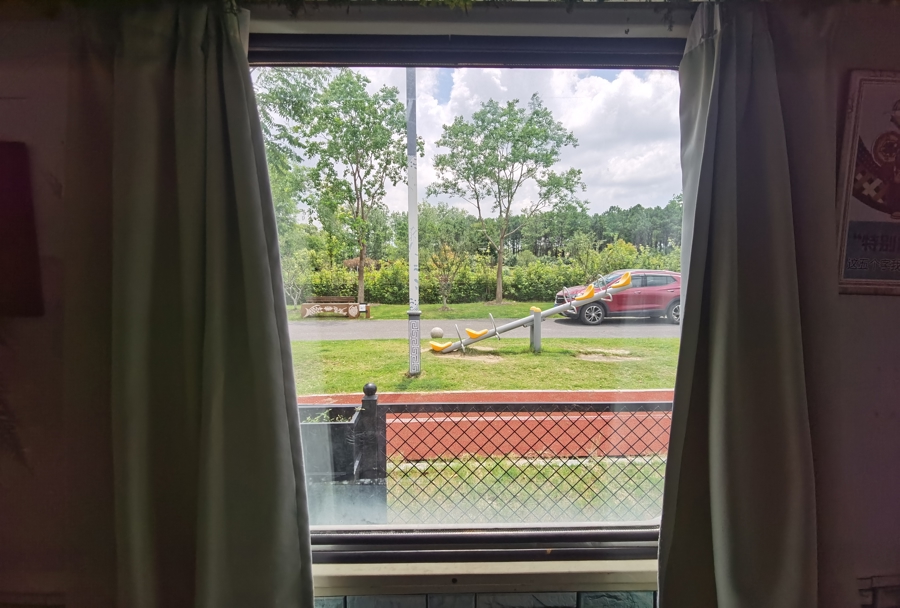

松江石湖荡镇东夏村给渴望人气的开放休闲林地做了榜样。林地内,早樱、银杏、八仙花、玉簪等观赏植物让散步的市民游客赏心悦目,当他们逛得渴了、饿了,就会惊喜地发现,林地周边几分钟步行范围内竟有一列“退休”的绿皮火车。

火车里别有洞天,将党群服务中心、游客中心、咖吧、点心铺、荡里特色产品展销等服务功能都浓缩到了四节车厢内。

叫卖鞋底饼、条头糕的阿姨告诉记者,作为沪杭铁路沿线较早的火车站,建于1908年的石湖荡火车站是很多松江人的回忆,这列火车“复刻”了这份回忆,成了好吃、好玩的“火车集市”。

林地周边的好去处还有“浦江之首”景区,“黄浦江起点”就在其中。工作人员介绍,拦路港-泖河-斜塘和来自江浙的红旗塘-大蒸港-圆泄泾在三角渡汇合,形成宽度300米至700米的黄浦江干流,标志着黄浦江就从这里开端。

“林地、绿皮车、江景成了‘铁三角’,带动了整个区域的人气和相关产业。”许钢表示,石湖荡镇东夏村范围内,已有3块林地被打开,总面积超过800亩。这些林地将东夏村这个上海市乡村振兴示范村的游憩场所连接起来,实现了林业与旅游产业的深度融合。

松江石湖荡东夏开放休闲林地旁的绿皮车景点。 陈玺撼摄

松江石湖荡东夏开放休闲林地旁的绿皮车景点。 陈玺撼摄

火车里别有洞天。 陈玺撼摄

火车里别有洞天。 陈玺撼摄

从列车里透过窗望向两侧,就是开放休闲林地。 陈玺撼摄

从列车里透过窗望向两侧,就是开放休闲林地。 陈玺撼摄

“浦江之首”景区。 陈玺撼摄

“浦江之首”景区。 陈玺撼摄

红腾网提示:文章来自网络,不代表本站观点。